«Péguy?

Quand on me demande de le définir, je ne dis pas qu’il a été un grand poète, mais

un grand philosophe. Bergson déclarait que Péguy avait mieux compris certains aspects de

sa philosophie que lui-même. Il aurait obtenu une chaire à l’Université s’il

ne s’était pas battu du côté des perdants dans l’affaire Dreyfus. Et

pourtant, ce grand philosophe a été accusé d’être un irrationaliste religieux,

d’être un penseur qui, au nom d’un fidéisme mystique, s’opposait à

l’usage de la raison. Mais il s’agit là d’une énorme mystification

montée de toute pièce par ce qu’il appelait le parti des intellectuels. Une

mystification qui dure aujourd’hui encore. Mais le temps est venu de la démasquer,

de rétablir la vérité».

C’est

ainsi que parle Jean Bastaire, soixante-dix ans, Secrétaire général depuis presque

trente ans de l’Amitié Charles Péguy. L’un des rares, en France, à maintenir

vivant le souvenir de Péguy. Bastaire a publié depuis peu son "autobiographie

spirituelle" aux éditions du Cerf, sous le titre L’apprentissage de

l’aube.

Avant

tout, que représente pour Péguy le parti intellectuel?

JEAN

BASTAIRE: Péguy a pris conscience de son existence après le célèbre procès Dreyfus,

cette affaire politico-judiciaire qui a secoué la France de l’époque, suscitant des

polémiques et des affrontements féroces. La partie qui l’a emportée a ensuite

occupé progressivement tous les postes clefs: dans les journaux, à l’Université,

au gouvernement. Mais ce n’est pas cela qui a troublé Péguy: c’est quelque

chose qui, hélas!, se produit toujours quand des intellectuels se mêlent de politique et

qu’une partie prévaut sur une autre. Ce qui l’a troublé, cela a été de

découvrir que ce qui unissait ces gens, c’était non seulement le goût du pouvoir,

mais encore une même philosophie de l’existence, une même conception de la vie. Le

mépris de Péguy à l’égard des intellectuels n’est pas né de ce qu’ils

occupaient des postes clefs mais de ce qu’ils obscurcissaient les consciences.

En

quel sens obscurcissaient-ils les consciences?

BASTAIRE:

Ils avaient une fausse conception de la raison. Le parti intellectuel, dit Péguy, a une

conception rigide de la raison, il veut plâtrer la réalité dans des formules. Pour

pouvoir comprendre la réalité, la raison doit, au contraire, être souple et se modeler

sur elle. La première donnée, c’est l’expérience sensible et la raison doit

la suivre, comme une servante, pour l’éclairer. Je voudrais donner un exemple. À

cette époque, régnait la conception d’une raison scientifique, conception qui

faisait une confiance idolâtre, quasi fétichiste au progrès et pour qui l’histoire

est menée inévitablement vers son accomplissement. Mais, pour Péguy, une conception de

ce genre est contraire à la réalité et sa fausseté est immédiatement perceptible au

niveau personnel et social, car elle élimine la dimension tragique de l’existence.

Elle ne considère pas la réalité de l’homme dans son intégralité. De cette

façon, elle ne permet pas de comprendre la nature de l’homme ni le contexte social

dans lequel il vit. L’histoire du XXe siècle a donné raison en cela à Péguy: le

nazisme et le stalinisme ont montré de façon dramatique comment le progrès loin de

poursuivre sans obstacle sa marche victorieuse, peut subir des échecs, reculer, tomber

dans des abîmes vertigineux.

Et

pourtant, Péguy vient précisément de ce milieu socialiste et scientiste qui le mettait

maintenant en accusation. C’étaient les gens de ce milieu qui étaient,

jusqu’à sa conversion, ses camarades de route. Quelle a été leur réaction?

BASTAIRE:

Quand Péguy, avec la publication du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, a

manifesté explicitement qu’il était chrétien, ses compagnons de route se sont dit:

«Voilà, il trahit la raison, il tombe dans le mysticisme et dans le sentimentalisme.

C’est un philosophe perdu pour nous et pour notre bataille». À coup d’articles

et de pamphlets, ils ont prononcé une véritable oraison funèbre de son intelligence

qui, disaient-ils, passait non seulement du côté des "curés" mais encore du

côté de l’irrationalisme.

Et

Péguy, comment a-t-il répondu à ces accusations?

BASTAIRE:

Il a réagi violemment. Car sa bataille, il la livrait au nom de la raison, pour défendre

la raison, contre ceux qui en falsifiaient l’usage. Ce qu’il demandait, ce

n’était pas un "moins", mais un "surplus" de raison. Il était

philosophe de métier et il ne supportait pas cette mystification qui le faisait passer

pour irrationaliste. Dans la Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne il écrit,

irrité: «On a feint de croire que la querelle faite à l’intellectualisme était

une querelle faite à la raison, à la sagesse, à la logique. Et à

l’intelligence». Au contraire, c’était justement au nom de la raison que

Péguy combattait le parti des intellectuels. Car l’arrogance de ces intellectuels

est une arrogance contre la réalité. Péguy constate que ceux qui mythifient la raison

arrivent à des positions qui sont contraires ou étrangères à la réalité. Lui, au

contraire, il la défend et proclame «le respect religieux de la réalité souveraine et

maîtresse absolue du réel comme il vient, comme il nous est donné, de

l’événement comme il nous est donné». Ce n’est pas nous qui faisons la

réalité, nous devons la reconnaître: l’homme doit être à son service. La

créature humaine ne peut pas créer la moindre partie de la réalité. Nous mêmes, nous

ne faisons que nous recevoir. Péguy a formé sur ce thème un délicieux néologisme:

«Ce siècle qui se dit athée ne l’est point, il est auto-thée. [...] L’homme

s’est littéralement fait son propre dieu». C’est comme si l’homme se

donnait à lui-même et refusait le fait que nous nous recevons d’un autre. Et

pourtant, il est tellement évident que l’homme ne se fait pas par lui-même! Que sa

réalité lui est donnée. Mais par le moyen d’un réseau de lois scientifiques,

d’affirmations absolues et catégoriques, l’homme se rassure et se confirme dans

la certitude totalement folle et totalement vaine qu’il est à l’origine de la

réalité, qu’il est, d’une certaine façon, son propre maître et son propre

tyran.

Est-il

possible que dans les milieux rationalistes, il n’y ait personne d’assez

intelligent pour s’apercevoir que la réalité est toujours au-delà de tout système

de pensée?

BASTAIRE:

Il est sûr que les plus intelligents s’en aperçoivent, mais, dans ce cas, ils ont

recours à ce que Péguy appelle «la stratégie du coup de pouce». C’est comme

lorsque qu’une montre retarde un peu, ne marche pas très bien et menace de

s’arrêter. On lui donne un petit coup, un petit "coup de pouce" et voilà

qu’elle repart et qu’elle semble à nouveau marcher parfaitement bien. Si la

réalité ne coïncide pas avec le concept produit, on donne un coup de pouce pour la

faire entrer dedans. Il suffit de supprimer une petite partie de la théorie ou

d’éliminer une des données de la réalité qui ne coïncide pas avec le système,

et tout semble se remettre en marche. Mais, dit Péguy, il ne s’agit pas là

seulement d’une infidélité à la réalité. C’est aussi une infidélité à la

raison. Car, en procédant ainsi, on affaiblit la rigueur de la raison. Quand la réalité

se refuse à entrer dans un système de pensée et qu’on l’y fait entrer de

force, la raison, de servante qu’elle était, devient maîtresse. Mais la réalité

n’est pas un système. Elle nous dépasse, elle nous déborde de partout.

Mais

ce parti intellectuel n’était pas présent seulement dans le monde scientiste...

BASTAIRE:

Tout au contraire. Péguy le compare à une hydre aux multiples têtes. Et l’une

d’elles se trouve dans le monde catholique. Peut-être la plus dangereuse. Péguy

attaquait aussi durement le scientisme rationaliste que le traditionalisme catholique qui

avait un moment pensé pouvoir se l’"annexer". Certes, quand, au début, il

parle de la section catholique du parti intellectuel, il pense en particulier aux

néo-thomistes dont Jacques Maritain deviendra le chef de file. Ces néo-thomistes

avaient, eux aussi, une conception rigide de la raison: la foi était un système dans

lequel englober toute la réalité. Péguy en avait fait personnellement

l’expérience. Il suffit de voir avec quelle rudesse inouïe ils ont traité son

problème conjugal (Péguy avait épousé une femme athée qui refusait de faire baptiser

ses enfants), comment ils ont réduit la foi à des formules dans lesquelles la personne

était comme annulée. Ils commettaient une erreur que l’on voit encore souvent

aujourd’hui: ils pensaient que pour obéir aux dogmes de l’Église il fallait

adopter une attitude de rigueur. Or il n’en va pas ainsi. Le dogme ne peut être la

pétrification d’une vérité vivante. Les néo-thomistes soutenaient que la raison

doit obéir à la foi. Il n’en va pas ainsi. La raison doit obéir seulement à la

réalité, selon la totalité de ses possibilités. Ainsi, elle ne se dénature pas

elle-même et il n’y a pas de contradiction entre raison et foi. Bref, au début,

Péguy s’en prenait à la rigidité des néo-thomistes; puis, il s’est aperçu

que le parti intellectuel est beaucoup plus ramifié dans l’Église. C’est une

découverte déconcertante qui l’en a convaincu.

Laquelle?

BASTAIRE:

C’est quelque chose qu’il dénonce depuis la première version de Clio, qui date

de 1909 et qui est sa première œuvre chrétienne. Il y a quelque chose que le parti

intellectuel catholique «ne veut pas reconnaître, ne veut pas voir». C’est

l’inchrétienté de l’époque moderne. L’établissement de ce qu’il

appelle dans l’une de ses œuvres les plus fortes, Véronique, écrite en 1909,

«un monde inchrétien, déchristianisé, absolument, littéralement, totalement

inchrétien». Péguy ne parle pas de déchristianisation: car ce terme impliquerait

qu’il reste encore du christianisme. L’inchrétienté implique, au contraire que

le christianisme n’existe plus. Qu’il n’y a plus rien. Nous,

aujourd’hui, nous vivons dans le monde que Péguy a décrit, dans le monde qu’il

a vu naître. Dans la société qui est la nôtre, les gens qui ont moins de cinquante ans

ne sont pas déchristianisés, ils sont totalement inchrétiens. Ils sont aussi

inchrétiens que les habitants de la Papouasie ou de la Chine. Le christianisme se réduit

à quelque vague notion lue dans des livres ou vue dans de curieuses cérémonies. On en

arrive à regretter le temps des polémiques féroces contre le christianisme qui

témoignaient d’une déchristianisation. Au temps de Péguy, les adversaires

connaissaient le christianisme; ils savaient de quoi ils parlaient; entre partisans et

opposants, il y avait un langage commun, et dans la lutte aussi. Aujourd’hui, nos

contemporains ne savent pas ce qu’est le christianisme. Ou ils en savent ce

qu’ils lisent dans les journaux où ils trouvent des renseignements sans importance

et sans intérêt, à côté des résultats sportifs (qui, d’ailleurs, les

passionnent bien davantage).

Il

s’agit d’une situation d’inchrétienté nouvelle dont Péguy s’était

rendu compte. La dernière forme d’espoir laïque, le marxisme, a abouti, elle aussi,

à un échec et elle est devenue l’objet d’une dérision si vive que personne

n’ose plus la défendre. Le christianisme n’a pas cédé la place à un nouvel

espoir, comme le souhaitaient les scientistes: il n’y a plus, tout simplement, ni

religion ni espoir. Comme le souligne Péguy, personne n’est plus disposé à mourir

pour sa foi, qu’elle soit païenne ou chrétienne, scientifique ou patriotique. Non

pas que nos contemporains soient des monstres d’égoïsme: ils aimeraient croire, ils

cherchent quelque chose en quoi ils puissent croire. Mais ils ne sont pas seulement

inchrétiens, ils sont aussi "inlaïques", car ils ne sont rien. Et personne ne

leur propose rien qui vaille la peine d’être suivi, pour lequel il vaille la peine

de mourir.

Et

ce qui est proposé en général, et par l’Église aussi, n’a pas toujours le

charme de la nouveauté. Monseigneur Giussani a dit au Synode des évêques en 1987: «Ce

qui manque aujourd’hui dans l’Église, ce n’est pas tant la répétition

littérale de l’annonce que l’expérience d’une rencontre. L’homme

d’aujourd’hui attend peut-être inconsciemment l’expérience de la

rencontre avec des personnes pour lesquelles le fait du Christ est une réalité si

présente que leur vie s’en trouve changée».

BASTAIRE:

Péguy aurait été d’accord. Je ne crois pas que Péguy, tout en affirmant avec

force la visibilité du christianisme, aurait applaudi à une forme

d’évangélisation triomphaliste, médiatique, organisatrice. Pour lui, le cœur

de l’annonce était le contact d’homme à homme, le témoignage qui se transmet

d’une personne à l’autre. Et on est étonné du cri de douleur que Péguy

prête à Jeanne d’Arc face à Mme Gervaise, la maîtresse des novices, qui lui

répète de ne pas douter parce qu’ «Il est là comme au premier jour». Et Jeanne

crie: «Il faudrait peut-être autre chose, mon Dieu, vous qui savez tout. Vous savez ce

qui nous manque. Il faudrait peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qu’on

aurait encore jamais vu, quelque chose qu’on aurait encore jamais fait. Mais qui

oserait dire, mon Dieu, qu’il puisse encore y avoir du nouveau après quatorze

siècles de chrétienté?». C’est le désir d’une nouveauté qui renouvelle la

vie, qui rende vraie dans le moment présent la vérité dogmatique. C’est un désir

dramatique. Parce que, d’une part, tout a été accompli à un moment de

l’histoire, sur le Golgotha et le matin de Pâques. Mais, d’autre part, il est

nécessaire que le Christ ressuscité se répande sur tous les siècles et ainsi

renouvelle toutes les époques de l’histoire. C’est vrai: dans cet instant de

l’histoire tout a été accompli et il n’y a plus rien de nouveau depuis que le

Christ est mort et ressuscité. Mais tout est encore à renouveler. La création, elle

aussi, a duré six jours. Et le christianisme nous enseigne que rien, dans la vie,

n’est défini une fois pour toutes. Tout suscite en nous une inquiétude. Une

inquiétude qui nous sauve dans la mesure où elle nous guide vers le salut. Et Péguy

nous conjure de ne pas laisser notre âme s’endormir, de la maintenir en état

d’inquiétude, de ne pas l’échanger contre «une âme toute faite». Car,

explique-t-il, il n’y a plus, dans ce cas, ni grâce ni force jaillissante. Et pour

nous maintenir en état d’inquiétude il faut regarder la réalité. Or «personne ne

défend plus la réalité, mis à part les pauvres et les misérables comme nous, les

mendiants comme nous, individus sans mandat».

Moïse, Samuel et David, portail nord

(Péguy)

Saint Martin et saint Jérôme

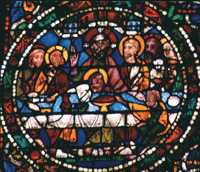

La dernière cène

Le lavament des pieds

Saint Léon et saint Ambroise

Apôtres, détail de l‘architrave du portail central

Les trois Marie au sépulcre

Marie-Madeleine et Jésus ressuscité

(Péguy)

La Cathédrale de Chartres